Texto elaborado por Alana Moraes,

para a Revista Pimentalab – Abril 2021, V.1 – “É isso o futuro?”

Em 2020, Jaime Vindel lançou um livro intitulado “Estética Fóssil: imaginários da energia e crise ecossocial”. Diferente das análises mais correntes sobre a relação entre a energia proveniente dos combustíveis fósseis, a emergência da física termodinâmica e a chamada revolução industrial, Vindel chama atenção para a dimensão estética aberta por essa conjunção — um conjunto de formas de sentir o mundo e imaginar a relação entre o humano e o que seria a “natureza”, do carvão ao petróleo. A força enérgica, enquanto matéria da produção de um “futuro” que se realizava pela combustão foi capaz de mobilizar a renovação das ideias de progresso e “desenvolvimento” lançando um novo ritmo .para o tempo histórico: uma flecha do tempo que reconfigurava a relação entre metrópoles e colônias, a ciência e a tecnologia, mas também toda a fabulação sobre luta de classes e emancipação. A “estética fóssil” produzia tanto os corpos de operários como as ideias sobre riqueza social e eficiência na relação das máquinas com a “natureza” entendida agora como tudo aquilo que não estava nas fábricas e no circuito da mercadoria, do trabalho doméstico às florestas passando por povos considerados “tradicionais” e ecossistemas inteiros. Abria-se uma temporalidade geo-histórica e que prometia incluir alguns, pela combustão de carbono, às custas

de muitos outros1 . Uma das primeiras cenas da história do cinema produzida pelos irmãos Lumière trazia o movimento de uma multidão de operários saindo de uma fábrica. A estética fóssil dissemina então, para além de um novo funcionamento do socius, um conjunto de imagens através das quais era possível sentir e estar no mundo: “las imágenes no poseen un componente descriptivo, también actúan como dispositivos de mirada”, lembra Vindel. Pensar o capitalismo fóssil pelo regime de sensibilidade que ele produz e engendra entre corpos, materiais, ritmos, imagens e “dispositivos de mirada” nos ajuda a re-localizar também a emergente conjunção entre capitalismo pandêmico e hegemonia cibernética não apenas como expressão contemporânea mais radical do exercício de controle de humanos e outros que humanos, da neocolonização tecnicamente mediada da vida das relações, mas também como um regime de sensibilidade e partilha do real — uma nova temporalidade que perfaz nossa experiência com o mundo e um modo de inscrição em um universo sensível. Desde o começo da emergência pandêmica no Brasil, procuramos seguir uma certa cartografia das controvérsias que com ela emergiram: dos debates sobre a “origem” do salto zoonótico e suas implicações geopolíticas no que diz respeito à gestão de fronteiras e responsabilizações nacionais até os diferentes modos de gestão da vida cotidiana e das populações passando também pelos protocolos cotidianos que atualizavam uma certa imaginação sobre o contágio, corpos e controles, as controvérsias sobre definições dos “serviços essenciais” e “grupos de riscos”, sobre abertura ou não de escolas, sobre tratamentos e fármacos, sobre uma certa ideia de “economia” que se contrapunha explicitamente à vida. Todas essas controvérsias concorrem para a produção de um fenômeno (e suas implicações) e revelam o desacordo de mundos em que vivemos hoje — não se trata mais de “diferentes pontos de vista” sobre uma mesma realidade, mas mundos que fabricam, sustentam, recosturam e organizam suas realidades, declaram seus inimigos, fundam cumplicidades e pertencimentos.

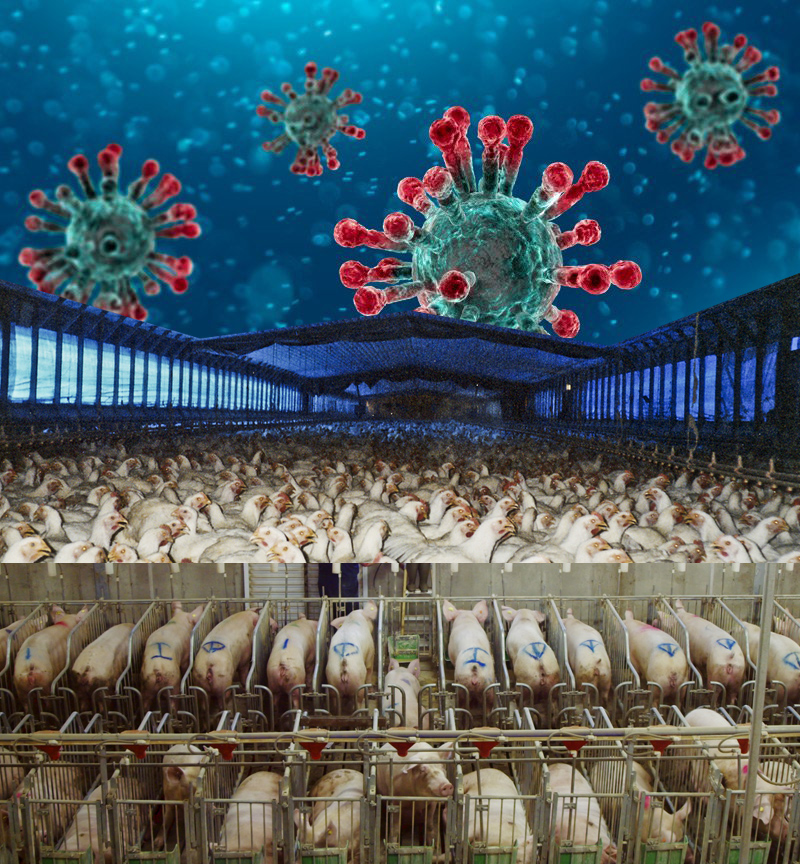

Ao contrário do que supunham muitas análises, a pandemia e suas consequências não se revelam imediatamente e igualmente como um fato, mas o acontecimento segue sendo negociado entre muitos regimes de verdade. Desde um certo ponto de vista, as “saídas” para os desentendimentos e controvérsias recolocavam na cena pública uma idéia de Ciência capaz de ordenar todos esses dissensos a partir de um certo regime de verdade e autoridade. Essa aposta procurava assim neutralizar as diferenças colocando na mesa um dos mapas conceituais mais caracteristicamente modernos: aquele que ergue fronteiras entre “conhecimento” e “crenças”, a “verdade científica” e o “obscurantismo”. Tal expectativa, entretanto, logo chocou-se com um outro conjunto de evidências que abria as fraturas do mundo que vivemos e perturbava, uma vez mais, a estabilidade das fronteiras e sua gestão de corpos. O domínio das “evidências” — e talvez seja essa a questão central desse texto — não é imediato. Ele é mediado, cortado, portanto, por muitas linhas de força, por regimes de sensibilidade que nos marcam de forma diferenciada pela nossa experiência com o mundo: “A evidência não é, desde logo, uma questão de lógica, de raciocínio. É do domínio do sensível, do domínio dos mundos. Cada mundo possui as suas evidências. A evidência é aquilo que se partilha ou que divide. Depois da qual toda a comunicação volta a ser possível, não mais imaginada, mas a construir” (Comitê Invisível, 2020). Isso pode querer dizer que chegar a 400 mil mortes (até o presente momento) não é meramente reflexo de um “negacionismo” ou apenas de uma “má gestão” da crise sanitária — sem excluir, obviamente, essas variantes extremamente importantes. Mas talvez, esse momento crítico que estamos vivendo no Brasil seja a declaração de uma fratura colonial que foi ainda mais aperfeiçoada nos últimos anos, cujo principal efeito pode ser lido pela impossibilidade radical de um mundo comum. Muitas pessoas que há gerações vem experimentando a corrosão de infraestruturas coletivas para a garantia da dignidade da vida e que, especialmente nos últimos anos, foram lançadas em um regime de concorrências e disponibilidade total no qual as noções de êxito e fracasso individuais imprimiam no tecido biopolítico uma cidadania neoliberal sacrificial, viam-se bloqueadas — pelas restrições do isolamento — no exercício do desempenho individual do qual dependende, inclusive, boa parte da produção da soberania masculina nas inscrições de poder da domesticidade. Não à toa, por muitas vezes, o vírus é imaginado como uma ameaça à soberania masculina e suas ficções de controle: “coisa de marica”, “agir como um homem” são imagens acionadas pelo presidente da república para que os engajamentos no mundo do desempenho e concorrência sigam funcionando — o que revela também a conexão direta e explícita entre o regime sexopolítico e o neoliberalismo neocolonial e concorrencial no combate à uma vida de cuidados mútuos considerada agora “impotente”, derrotada e feminilizada. Por outro lado, a urgência de uma virada abrupta para a produção do que seria uma coletividade fundada pelo cuidado e interdependência que pudesse sustentar uma prática comum de isolamento e apoio mútuo parecia nos exigir um esforço colossal de desativação dos dispositivos neoliberais no tecido da vida — esforço que grande parte das forças progressistas ignorou no último período ao entender o neoliberalismo como um conjunto de preceitos macropolíticos que nada tinha a ver com formas de subjetivação, com a gestão de corpos em um novo regime de desempenho, financeirização, punições. Ao contrário, podemos pensar que o mundo do “boom das commodities” e o neoextrativismo do progressismo na América Latina — cuja expressão política e êxito eleitoral se deram em torno de ideias sobre a “inclusão pelo consumo” — também produziu um substrato composto pela ênfase na cidadania sacrificial, pela estética da soja e seus dispositivos de “desenvolvimento” por toxicidade e morte, pela lógica securitária que conferiu centralidade à militarização de territórios, pelo racismo e o punitivismo na produção permanente de “inimigos” da ordem e pelos “mandatos de masculinidade” e seus agonismos nas tramas de um “necroempoderamento”, como bem definiu Sayak Valencia. “Daí surge também uma concepção da ordem comum baseada em cada uma das nossas propriedades: dos nossos bens, nossas vidas, nossas cotas individuais de liberdade. Os indivíduos dissociados temem-se uns aos outros. Os indivíduos separados necessitam de mais e mais segurança” (Gárces, 2013) O neoextrativismo também produziu um mundo de sensibilidades em consonância com a estética fóssil — um tecido vivo que dá a sentir. Jacques Rancière (2005) afirma que “existe portanto, na base da política, uma ‘estética’ que não tem nada a ver com a ‘estetização da política’ própria à ‘era das massas’, de que fala Benjamin (…) Insistindo na analogia, pode-se entendê-la num sentido kantiano — eventualmente revisitado por Foucault — como o sistema das formas a priori determinando o que se dá a sentir. É um recorte dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível, da palavra e do ruído que define ao mesmo tempo o lugar e o que está em jogo na política como forma de experiência”. Denise Ferreira da Silva, por exemplo, fala sobre a Negridade como um lugar de mirada, estético e de combate, no “qual torna possível contemplar a implicabilidade profunda que prevalece na existência, ou seja, matéria imageada como contingência e possibilidade em vez de necessidade e determinabilidade (Ferreira da Silva, 2019). O neoliberalismo, como vem sugerindo já muitos pesquisadores, pode ser compreendido também a partir dos esforços de neutralizar e impedir o conhecimento compartilhado sobre o mundo e o exercício de agir das pessoas sobre suas próprias realidades — a tecnocracia, a política como dimensão profissionalizada e fora da vida e a autoridade de especialistas atuam diretamente contra as práticas do Comum (feitas também nas relações multiespecíficas) que poderiam, essas sim, tornar obsoleta a legitimidade dos poderes. O Comum, afirma Stengers (2015), não produz abstratamente o que seria um traço de “universalidade humana”, mas é o que reúne os commoners, os praticantes de uma comunidade (feita de humanos, tecnologias e de outros que humanos), seja ela um código livre de software, um grupo de portadores de doenças crônicas que compartilha experiências e cuidados, um rio vivo que vincula pela ancestralidade humanos e não humanos, espíritos e minerais. Não é por acaso que muitos povos indígenas e populações ribeirinhas produzem melhores evidências sobre contaminação dos rios e do solo do que cientistas financiados pela indústria química ou que moradores dos bairros de Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto em Maceió tenham produzido evidências suficientemente convincentes (no meio da pandemia) de que a mineradora Braskem estava sendo responsável pela instabilidade do solo, desmoronamentos – o que foi decisivo para evitar uma catástrofe de proporções grandiosas. Diante da pandemia, como lembrou Bruno Latour (2020) em um outro contexto, a autoridade da verdade científica não parecia ser suficiente para sustentar a diminuição do contágio porque “nenhum conhecimento comprovado, como bem sabemos, sustentase sozinho. Os fatos só ganham corpo quando, para sustentá-los, existe uma cultura comum, instituições nas quais se pode confiar, uma vida pública relativamente decente, uma imprensa confiável na medida do possível”. Não é possível pensar em uma “saúde coletiva” sem discutirmos a fundo as formas de associação e produção de coletividades, sem levarmos em conta as noções sobre o par saúde e doença que informam a vida social e como a fratura colonial oferece poderosas evidências para pensarmos o acesso desigual à respiração, em um mundo de asfixias, destruição, contaminações e trabalhos de merda adoecedores. Infelizmente, a tecnologia da vacina não parece conter a resposta imune para esse problema. O que apresentava-se rapidamente como “negacionismos” era a evidência de que não se tratava de um conflito entre aqueles que reconhecem o real e aqueles outros que o recusam, mas sim um conflito de mundos entre muitas formas de viver e sentir o real e as entidades, relações, infraestruturas que os constituem. O que Latour vem chamando de “perda de orientação comum”. Mais ainda, o desentendimento nos revela “uma disputa quanto ao objeto da discussão e quanto à capacidade daqueles que fazem disso um objeto” (Rancière, 1999). Afinal, o que é a vida que se deseja viver? sob quais condições? quais negociações podem ser ainda feitas e com quem? como a ideia de risco é experimentada em diferentes contextos? quais coletividades podem ainda infraestruturar um sentido comum de cuidado dissidente do mundo do indíviduo, da propriedade e do desempenho? Fernando Dias Duarte, a partir de uma leitura de Dumont, sintetiza o que seria a expressão da noção de “Pessoa individualizada moderna” que agora retorna agora nos debates científicos sobre vacinação e contágio, sobre a saúde e a doença. A construção moderna da ideia de uma pessoa individualizada teve que operar “a racionalização e afastamento do sensível, a fragmentação dos domínios e a universalização dos saberes, a interiorização e psicologização dos sujeitos, a autonomização da esfera pública e a institucionalização do liberalismo em sentido lato, a intimização da família, a autonomização dos sentidos e, conseqüentemente, de uma ‘estética’ e de uma ‘sexualidade’” (Duarte, 1998) 400 mil mortes não podem revelar outra coisa se não uma “discordância de mundos” como vem falando Marisol de la Cadena (2018). Esse dissenso crescente e irremediável fez do Brasil um dos maiores laboratórios pandêmicos do mundo e com exceção de algumas poucas experiências coletivas/comunitárias bem sucedidas de politização do acontecimento pela sustentação de redes de apoio e cuidado em um sentido dissidente daquelas ações de caráter filantrópico, o que experimentamos foi uma escassa imaginação coletiva sobre como atuar em um mundo de catástrofes, ou antes, sobre como criar um “lugar de mirada” para que possamos viver (e não apenas “sobreviver”, como vem dizendo Krenak), conhecer e nos localizar em solos, ruínas, pensamentos e horizontes contracoloniais. Ainda assim, a crise pandêmica nos permite uma experiência coletiva singular e tangível da mutação ecológica em curso. Ao contrário das evidências de acidificação dos oceanos ou da maior presença de CO2 na atmosfera, a iminência da falta de ar junto a um cotidiano de luto, imprime na vida das relações uma nova sensibilidade. Todas as razões estavam colocadas para que o planeta entrasse em uma zona de suspensão, como apostava Latour, uma desaceleração capaz de frear o ritmo insano e suicidário do capitalismo. Como conta um dos slogans virais do Comitê Invisível: “todas as razões estão reunidas”, mas no entanto “não são as razões que fazem as revoluções, são os corpos. E os corpos estão diante das telas”. O capitalismo pandêmico é, como nunca antes, um modo de domínio tecnicamente mediado, ou melhor, semio-tecnicamente mediado. Os dispositivos que governam nossas vidas, desejos, territórios, afetos “respondem à uma necessidade: a da normalização transitiva de todas as situações” (Tiqqun, 2015: s/p), a neutralização, portanto, de todo acontecimento. Como escrevia Preciado (2020), uma pandemia pode ser também “ocasião para uma reconfiguração em larga escala das técnicas do corpo e das tecnologias do poder”. Tal reconfiguração provou ser amplamente possível a existência de um circuito de produção de valor que se faz, por um lado, por dispositivos racializados que fazem funcionar a descartabilidade da vida criando uma zona de “sacrifícios” pelos quais pessoas que ocupam postos mal remunerados e subalternizados de trabalho são impelidas a demonstrar esforços pelo “funcionamento” do social, da “nação”, da “economia” no contexto de uma emergência pandêmica. O “serviço” torna-se “essencial” apagando o trabalhador que o realiza e as relações pelas quais este trabalhador e trabalhadora estão vinculados. Para essas pessoas, a mesma parcela da população que também apresenta mais comorbidades de doenças relacionadas ao estresse, violência estatal rotinizada, ausência de tempo livre, contaminação por agrotóxico, metais pesados ou pelos produtos ultraprocessados infiltrados pela indústria alimentar dependente da monocultura, o capitalismo nunca deixou de ser um mundo de riscos e asfixias que faz do trabalho, sobretudo, uma forma de disciplina e fonte de adoecimento e dos territórios, zonas de gestão militarizada da vida. Antes da pandemia do Covid-19 circulou uma pesquisa feita pela Rede Nossa São Paulo que revelava o fato de que um morador da periferia de São Paulo vive em média 20 anos menos do que alguém que mora em um bairro nobre da mesma cidade. Essa degradação da vida e corrosão das possibilidades de produção de uma saúde coletiva nos fazem pensar, como sugeriu Canguilhem, que a doença é constamente vivida como “sentimento direto e concreto de sofrimento e impotência, sentimento de vida contrariada” (Canguilhem, 2002). Como bem lembrou Tsing (2015) sobre a tecnologia colonial da plantation, os monocultores europeus sabiam que o trabalho do cultivo em um ambiente de simplificação ecológica e exaustão só poderia ser realizado pela coerção. A ciência das plantations atua pelo controle total. A invenção da raça “veio a significar a diferença entre proprietários livres e trabalhadores submetidos” (Tsing, 2015). Não espanta o fato de que grande parte dos trabalhadores infectados e hospitalizados são aqueles que ocupam os trabalhos mal-remunerados e, no entanto, formais, nos quais a margem de negociação com um empregador é inexistente. Dos trabalhadores da agropecuária até as trabalhadoras da limpeza passando pelas trabalhadoras dos cuidados, os trabalhadores da extração de minérios e aqueles que trabalham limpando conteúdos considerados inapropriados nas corporações de tecnologias digitais, o capitalismo conta com dispositivos racializados que marcam as populações descartáveis, aquelas que fazem os trabalhos “invisíveis”, arriscados e imunodepressores na aliança Agro-Tech. Como sugere também Walter Johnson, retomado por Rob Wallace (2020), muitas das principais “inovações” do agronegócio (em termos tecnológicos, do uso da terra ou organizacionais) tiveram origem no sistema escravista incluindo a própria “ordem natural das raças” ou a ordem divina que conferia ao homem branco proprietário o acesso irrestrito à terra e suas criaturas: pessoas racializadas, animais, o mundo vegetal. Por outro lado, a hegemonia cibernética amplia o espectro do codificável transformando a vida em um conjunto de dados, informações, métricas e avaliações que aprimoram os dispositivos de controle e extraem valor de um conjunto de relações antes não mediadas diretamente pelo quantificável. Pelo paradigma de previsibilidade algorítmica neutraliza-se também a emergência de todo acontecimento como a possibilidade da produção de relações que interroguem o imperativo da concorrência e das mútuas avaliações e policiamentos que medeiam nossas vidas. Ao se associar com o neoextrativismo, a hegemonia cibernética oferece pela governamentalidade algorítmica, um modo de organização da vida social que se impõe pelas ideias de “neutralidade” e “eficiência”, uma arquitetura que permite algumas condutas ao invés de outras, novos “equivalentes universais”, criando um novo cerco para as lutas sociais, novas formas de extração da vida coletiva. Como bem resumiu Wagner Oliveira, o primeiro motorista de Uber a processar a empresa no Brasil: “O algoritmo substitui o gerente da empresa, que fica no pé do funcionário, e substitui o capataz da fazenda, que dava chicotadas nos escravos. E ele não dorme. É uma máquina, uma função do computador, e faz uma vigilância implacável do motorista 24 horas por dia”. A produtividade de vacas leiteiras ou de uma professora podem ser monitoradas e quantificadas agora pelo mesmo software. O confinamento conjugado às relações domésticas consolida uma espacialidade generificada e heterossexual regulando as articulações entre o capital e a vida, o trabalho e o não trabalho, a vigilância e a “liberdade de poder trabalhar em casa”, o “espaço seguro” do lar que é permeado por violências, regulações e adoecimentos. Como poderemos recuperar o conjunto de relações que nos constituem para além do doméstico, as alianças que ainda podemos forjar para perfurar a aliança entre o casamento heteropatriarcal e a soberania imunológica? O capitalismo pandêmico — entendido como um conjunto de dispositivos de extração e financeirização da vida, na produção de mundos de alta produtividade, monoculturas, confinamentos, domesticação e doenças infecciosas — não pode ser pensado sem o conjunto de tecnologias que o mantém e que o permite fazer tudo funcionar desde o confinamento cibernéticodoméstico. Na mesma tela e sem nos mover podemos separar por abas o acesso à nossa conta bancária, os “projetos” no qual estamos trabalhando, os grupos de whatsapp da família, da escola dos filhos, a plataforma de perfis profissionais e a rede social cujas fronteiras entre modos de empresariamento de si e relações de afeto, confiança e compartilhamento de conhecimento são cada vez mais borradas. Podemos pedir uma comida no aplicativo e dar nossa avaliação ao motorista enquanto atualizamos as notícias com os novos dados do número de pessoas vitimadas pelo Covid-19. Em outras abas, esperamos “as autoridades competentes” — políticas ou científicas — nos informarem o que fazer. A todo tempo nos sentimos culpadas, faltosas, obsoletas. Vivemos um cotidiano saturado de informações que sobrecodificam experiências diversas da vida e neutralizam um conjunto de conflitualidades, ruídos, esgotamentos como “disfuncionalidades” e fracassos individuais. Nos parece cada vez mais escasso as possibilidades de partilha de um mundo sensível e de práticas de conhecimento que possam partir de investigações estéticas sobre a catástrofe que habitamos para abrir assim hipóteses mais especulativas. Stengers e Didier (2017) lembram que etimologicamente o “especulador” é quem observa, espreita, cultiva os sinais de uma mudança na situação tornando-se sensível ao que, nessa situação, poderia importar”. Nos deparamos com uma certa articulação de poderes no qual torna-se possível seguirmos funcionando — escolas, universidades, transportes públicos, e-commerce e seus trabalhadores de distribuição, academias, supermercados — ao lado de 3 mil mortes diárias. A biopolítica cibernética, como bem lembrava o coletivo Tiqqun, “nunca teve outro propósito: garantir que nunca se constituam mundos, técnicas, dramatizações compartilhadas, magias no sentido da quais a crise de presença possa ser vencida, assumida, possa vir a ser um centro de energia, uma máquina de guerra”. Não que tenhamos superado a estética fóssil, mas com o neoextrativismo ampliado possibilitado pela virada cibernética nos deparamos com a força de um regime cujo centro propulsor é animado por tecnologias de conversão do vivo e da vida das relações em recurso em uma operação multiescalar que passa do corpo à linguagem, dos lençóis freáticos às cozinhas domésticas, da produção permanente de “perfis” como ativos publicitários, de operações financeiras que fazem da terra um ativo, passando pelos bairros e vizinhanças convertidos em uma “experiência multicultural” vendida no Airbnb. Por outro lado, somos administrados pela cooperação entre interesses nacionais de governos e as rápidas mutações virais criadas em zonas de degradação da vida humana, animal e vegetal, ocultando dados sobre surtos em fazendas e sobre a capacidade de biovigilância agora instalada. A conjunção entre o extrativismo ampliado e a hegemonia cibernética nos permite compreender que “La cuestión suprema ya no es la extracción de plusvalía, sino el Control. El nivel de extracción de la propia plusvalía ya no indica sino el nivel de Control que es localmente su condición. El Capital ya no es sino un medio al servicio del Control generalizado”. (Tiqqun) Ainda assim, as ideias sobre o “político”, mesmo por parte das esquerdas progressistas, encontram-se muito limitadas na ação de alguns “especialistas”, agora também atuando como “influenciadores” algoritmizados no convencimento e mobilização de uma “maioria” no que diz respeito aos seus regimes de verdade que incluem “mais emprego” para a retomada do “crescimento”, uma “frente ampla”, “ouvir a Ciência”, “substituir o governo”, etc. Como conclui Sztulwark em conversa com Walter Benjamin, as tradições de esquerda “Em vez de partir da tradição específica dos oprimidos — um conhecimento da exceção como única regra —, ela se deixou confundir pela tradição dos opressores — uma temporalidade linear de tipo evolutivo. O marxismo, reduzido ao discurso das forças produtivas (mais fábricas, mais trabalhadores, mais votos dos partidos socialistas, etc.), corre o risco de adotar a norma própria da tradição dos opressores” (Sztulwark, 2019). Mas tais regimes de verdade podem estar esvaziados de realidade. Na estética extrativista o tema da “justiça social” segue apartada da nossa relação com o mundo vivo e por isso a pandemia produzida pela monocultura intensiva é imaginada como um “acidente” que pode ser solucionado por uma boa gestão governamental, pela vacina e pelo combate contra aqueles que “negam a realidade”. A armadilha de insistir nessa separação faz com que, por exemplo, muitos movimentos sociais comprometidos com a justiça social estejam agora implicados em ações cujo centro é a distribuição de cestas básicas com os produtos da indústria alimentícia, a mesma que está por sua vez implicada na produção de patógenos e pandemias. O problema é, precisamente, que nada mais garante uma relação privilegiada e exclusiva com o real – para produzir melhores verdades vamos ter que reformular um regime de sensibilidade que nos situe e que convoque melhores alianças na guerra de mundos em curso. Mesmo “para se lançar na Real Politik, é preciso existir uma realidade”. (Latour, 2020). Diante da fratura, as lutas sociais e nossas imagens sobre transformação vão precisar saber constatar que estamos diante de uma “crise da inteligência, da ruína de uma inteligência desconectada da sensibilidade, de uma sensibilidade danificada” (Sztulwark, 2020). Como vem sinalizando Maristella Svampa, o neoextrativismo lança luz sobre a crise do projeto de modernidade e seu último esforço de Grande Aceleração — esse projeto inclui, inclusive, uma certa ideia de bem-estar, de justiça, emancipação e progresso, de humano e do que se chamou, modernamente, de “natureza”. Ao invés de pensar em uma transição de uma estética fóssil — centralizada e disciplinadora — para outra de “energias renováveis” — distribuída e “sustentável” — podemos especular sobre como essa nova conjunção entre capitalismo pandêmico e hegemonia cibernética foi capaz de funcionar “sobre a base de controles inseridos no próprio genoma das relações sociais: automatismos informáticos, tecnológicos, automatismos linguísticos e financeiros”, como afirma Bifo (2002). “O controle está em todas as partes, não está politicamente centralizado”, ele segue. A lógica conectiva, como matriz relacional, “reduz a relação com o outro a pura decodificação de uma sintaxe, a um contato funcional dentro de padrões predeterminados”. (Bifo, 2002) Nesse sentido, toda tecnologia é também biotecnologia e toda política é uma somatopolítica. Como lembra Preciado (2020) sobre a nova “gestão semiótica-técnica digital”: “o corpo e a subjetividade contemporâneos já não são mais regulados unicamente pela passagem por instituições disciplinares (escola, fábrica, casa, hospital etc.), mas, e acima de tudo, por um conjunto de tecnologias biomoleculares, microprotéticas, digitais e de transmissão e de informação” — e que produzem o real como informação. Com a hegemonia cibernética o “máximo de circulação (de fluxos comunicacionais) coincide com o máximo de controle” (Tiqqun) e os dispositivos de controle, ao contrário das tecnologias de disciplina, funcionam “mais pela incitação ao consumo e à produção constante de um prazer regulado e quantificável”. (Preciado, 2020). Voltando a Jaime Vindel, estamos diante de novos “dispositivos de mirada” que, em grande parte, agora atuam diretamente por uma “economia da atenção”, pela mobilização permanente de uma produção de si como identidade, por uma nova ágora de opiniões funcionando por medidas de engajamento e desempenho conjugada à uma abstração total do mundo que habitamos, suas ambiguidades, suas texturas, seus silêncios e não-funcionamentos. Como persistir na própria brecha e fabricar a partir dela uma nova pele, uma nova sensibilidade que responda a outras solicitações do real?”, pergunta Amador Savater; Como “reinventar a presença como ser-em-relação” (Savater, 2015) diante de novos arranjos tecno-totalitários que funcionam pela articulação de confinamentos e subjetivações de um eu soberano, uma identidade absoluta e rentável? São as novas conflitualidades emergentes que apontam para esse novo mapa geo-histórico, sensível, capaz de embaralhar as cartas conceituais dos Modernizadores. Muitos outros fios de problemas não codificáveis nos interessam como prática investigativa: como fazer do esgotamento, da recusa dos sacrifícios, do bloqueio e das hesitações uma força política capaz de deslocar as regras do jogo e abrir novas formas de cumplicidades e modos de saber? Como deslocar a grande chantagem que se tornou o capitalismo pandêmico fazendo emergir um novo entendimento da comunidade dos viventes, entre humanos e outros que humanos, muitas comunidades em suas diferenças que possam sustentar a vida contra o regime de asfixias, que possam suspender o mundo do desempenho, da culpa e dos fracassos individuais? Como seria pensar a luta de classes como uma guerra de mundos nas quais galinhas super-estimuladas para postura de ovos estejam do mesmo lado de professoras deprimidas diante da plataforma de educação à distância tendo que escolher entre o Microsoft Teams ou à volta às aulas presenciais em um momento de aceleração de contágio? A ciberplantation, como hidra que retorna, ainda nos apresenta muitos outros arranjos e combinações que sustentam a sucessão de catástrofes em que vivemos . Como sinalizou Bill Gates no famoso TED Talk de 2015: “Não devemos temer os mísseis, mas os vírus”. Dono de uma das empresas de tecnologia que mais cresceram durante a pandemia, Bill Gates e suas ações ligadas à Monsanto sabiam bem que a relação entre capitalismo pandêmico e cibernético é cada vez mais intrínseca. O Agronegócio, assim como as empresas de tecnologias, as chamadas Big Tech, despontaram na pandemia como setores os mais dinâmicos cujos esforços foram não só capazes de aumentar suas possibilidades de negócios em um período de catástrofe como seus “produtos” carregam a marca de garantir a “eficiência” — do trabalho, da educação, do comércio, na produção alimentar — apesar da catástrofe. De Janeiro a Outubro de 2020 a balança comercial do agronegócio no Brasil registrou superávit recorde de 75,5 bilhões de dólares. A Microsoft também registrou um crescimento recorde no último trimestre pandêmico de 2020, alcançando um lucro líquido de 15,5 bilhões de dólares. O acontecimento pandêmico é assim produzido como uma “externalidade”, um “dano colateral” já esperado que pode ser contornado por tecnologias mais “eficientes” de educação, biovigilância, formas de nos alimentar, de meditar, tecnologias de vacinação. O “tecno-solucionismo” suplanta o fato de que, no entanto, a origem pandêmica tenha a ver justamente com a operação de velhas e novas tecnologias de extração, simplificação ecológica, monopólios proprietários e monitoramento produzindo aumento de “eficiência” de animais, plantas e humanos e como consequência, adoecimentos e morte. Em 2007, com outros pesquisadores da Universidade da Califórnia, Rob Wallace publicou um relatório que confirmava que a fonte geográfica da chamada gripe aviária (H5N1) localizava-se em Guangdong, uma província do sudoeste da China. As autoridades de Guangdong denunciaram o artigo antes mesmo de ser publicado e o governo Chinês seguiu insistindo no descrédito da pesquisa e na afirmação que a China não tinha nenhuma relação com o surto da gripe aviária. No entanto, a pecuária industrial e a mercantilização em massas de aves alteraram de forma significativa essa região do sul da China que vem servindo como incubadora para novos métodos de “melhoramento” de aves em confinamento e também novos patógenos. Em Guangdong, um programa de “melhoramento” da eficiência da produção submete gansos a um cronograma de iluminação contra-sazonal que estimula a postura de ovos inclusive fora da estação. Com esse nível de produtividade e manipulação genética, as aves tornam-se incubadoras de novas doenças. O adoecimento de aves, por sua vez, se relaciona com o adoecimento dos trabalhadores exaustos da indústria agropecuária que, aliás, é um dos setores que testemunha uma das maiores taxas de suicidio no Brasil. No país, de 2007 a 2015 foram registrados 77.373 suicídios, cerca de 8.597 por ano nesse setor. Algumas pesquisas vêm apontando a relação entre substâncias químicas presentes nos agrotóxicos atuando no sistema nervoso central podendo desencadear quadros de depressão e ansiedade. Maria Galindo pensa a vacina — nestes moldes do tecnosolucionismo, possibilitada por uma economia de patentes e como parte da administração do próprio capitalismo pandêmico e sua ciência — também como uma “tecnologia colonial”. A “vacina colonial”, diz Galindo (2021), “em muitos países será aplicada como doses de salvação governamental e como novo contrato sanitário outorgado pelo capitalismo através do Estado para poder sobreviver”. No caso brasileiro, um governo abertamente neocolonial não precisou esconder sua política de extração total de corpos, ainda que o “custo” seja a própria vida das pessoas. Mas essa decisão é tomada todos os dias pelas mineradoras, pela indústria agropecuária, pelos representantes do agronegócio, pelas grandes corporações de tecnologia, pela ciência da plantation, pela polícia. A obsessão desse governo pela mineração e exploração das terras indígenas leva ao limite, antes até do surto pandêmico, a ação última da máquina extrativista, chamada por Mbembe (2020) de brutalismo: a transformação do humano em matéria e energia. Agora não é “somente a arquitetura do mundo que deverá ser remodelada, mas o tecido do vivo ele mesmo e suas diversas membranas” (Mbembe, 2020). Nos resta saber como reinventar uma ciência de combate, um novo regime de sensibilidade, uma nova imaginação política que se faça pela coexistência multiespécie contra as forças da monocultura, um corpo que faça da raiva uma força pela qual possamos, coletivamente, não definhar.