Recomendação de leitura (semana 14 de abril de 2025)

Artigo “Sem anistia: o corpo do pai, o corpo do país” de Eliane Brum publicado originalmente no site Sumauma: https://sumauma.com/sem-anistia-o-corpo-do-pai-o-corpo-do-pais/

Na semana que passou o texto que mais me impactou e que compartilho aqui, foi o artigo escrito por Eliane Brum em 16 de abril, no mesmo dia em que foi anunciado pelo CAAF/Unifesp (Centro de Arqueologia e Antropologia Forense da Universidade Federal de São Paulo), a identificação de dois militantes presos, mortos e desaparecidos pela ditadura militar: Denis Casemiro e Grenaldo de Jesus Silva. Um registro em video do evento público está disponivel aqui: https://www.youtube.com/watch?v=eB5MZ6Q6Um0

A história narrada por Eliane Brum retoma outras camadas da memória, e mostra como sua atuação jornalística implicada com a luta por justiça, teceu caminhos inesperados que agora, 20 anos depois, podem se reencontrar. Este texto revela ainda outras histórias que importam (da mãe, da avó e do filho do Grenaldo) e contribuem pra gente compreender um tanto mais sobre o Brasil.

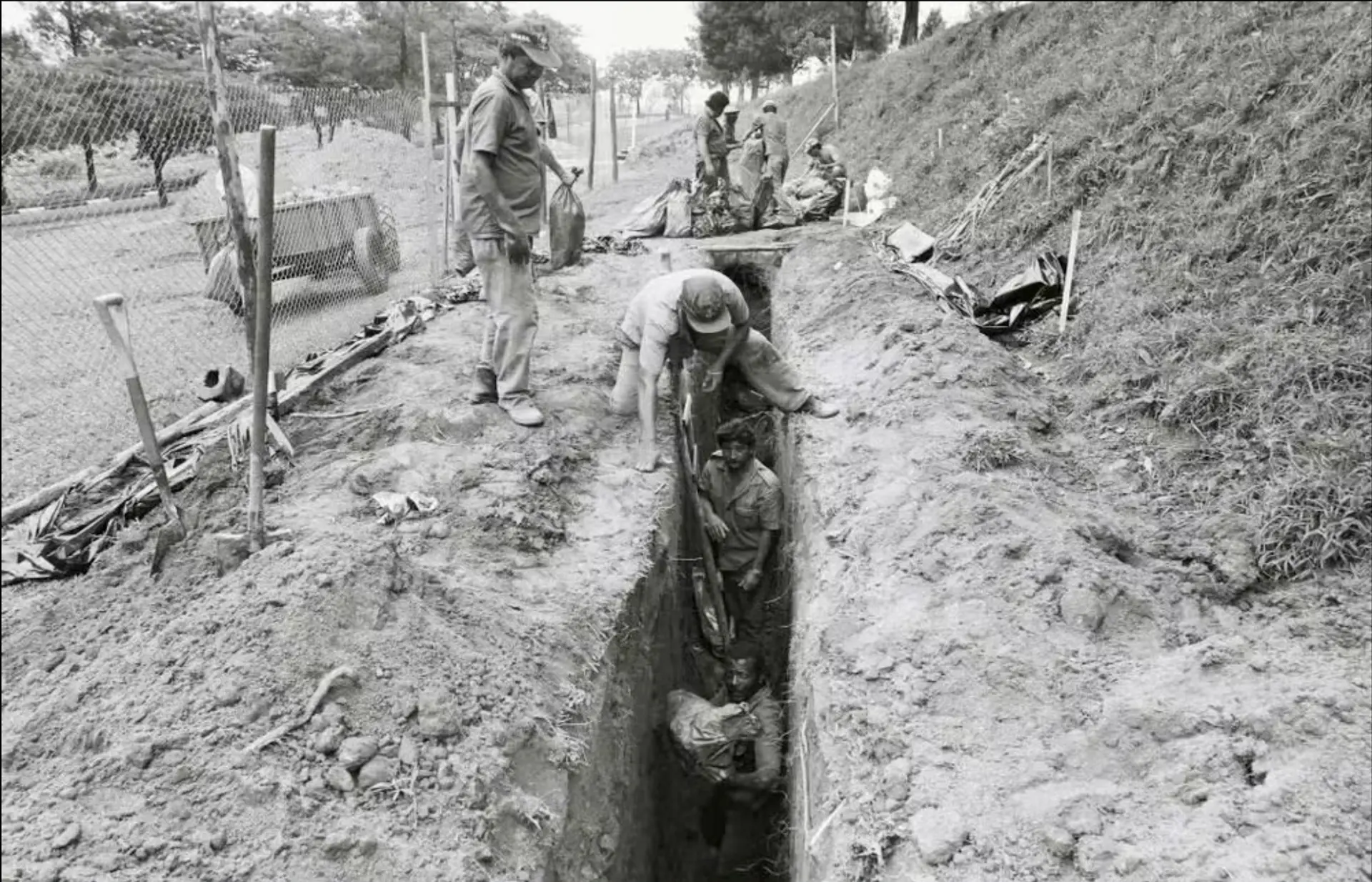

Li o artigo da Eliane Brum com especial atenção pois acompanhei o ato do dia 16 (colaboro com o CAAF desde 2019). Foi muito emocionante e pude compreender mais sobre a importância e a história do Projeto Perus, uma iniciativa conjunta entre o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo (CAAF/Unifesp), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e a Prefeitura de São Paulo, criado para investigar os remanescentes humanos encontrados na Vala Clandestina do Cemitério Dom Bosco de Perus, em 1990 (veja entrevista com Edson Teles sobre as identificações).

Por quê tanto tempo? Qual a história da gestão desses remanescentes? Por quais instituições elas passaram antes de chegarem à Unifesp? Esse é uma outra história que está sendo contada. Mas nesse dia 16 de abril, fiquei muito feliz e orgulhoso da nossa Unifesp, do CAAF e de todas as pessoas que estão lutando e produzindo conhecimento relevante diante das maiores dificuldades. É nessas horas que a disposição de se fazer ciência de forma implicada com os saberes das lutas sociais, comprometidos com o melhor do que é público e justo, produz sentido e vida para o que pode ser a Universidade pública nesses tempos que atravessamos.

“Sem anistia: o corpo do pai, o corpo do país” de Eliane Brum

Uma enormidade aconteceu neste 16 de abril de 2025. Deveria ter sido a manchete de toda a imprensa brasileira, porque este país precisa muito de memória. Não foi, o que explica muito sobre este país.

O Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) libertou um pedreiro e um marinheiro da lista de desaparecidos políticos da ditadura empresarial-militar que por 21 anos oprimiu o Brasil, a ditadura que sequestrou, torturou e matou opositores sem que os assassinos do Estado jamais fossem punidos. A ditadura cujos crimes foram contados em Ainda Estou Aqui, a primeira obra brasileira a ganhar o Oscar de melhor filme internacional. Denis Casemiro e Grenaldo de Jesus Silva, diferentemente de Rubens Paiva, vêm das camadas mais pobres da população, o que tornou a luta de suas famílias por justiça e por memória muito mais penosa. E menos reconhecida. Como menos reconhecidos e lembrados são os mais de 8,3 mil Indígenas mortos e desaparecidos reconhecidos pela Comissão Nacional da Verdade.

Da Vala de Perus onde seus corpos foram jogados para apagar os crimes cometidos contra eles finalmente emergiram duas pessoas com história e com afetos. Depois de 50 anos, as famílias de Denis Casemiro, pedreiro e agricultor de Votuporanga, em São Paulo, e Grenaldo de Jesus Silva, marinheiro do Maranhão, têm um corpo para chorar.

É isso que a ditadura também nos legou: famílias em que o desejo mais profundo é identificar pais, mães, filhos, irmãos entre os restos emaranhados de corpos assassinados para ter um corpo para chorar. Percebam o alcance dessa dor imposta sobre brasileiras e brasileiros pela ditadura: já não bastava a dor pela morte violenta pelas mãos do Estado, já não bastava a dor da ausência, essas famílias foram condenadas a passar mais de meio século buscando um corpo – para finalmente ter uma lápide.

A violação dos corpos pela ditadura está intimamente ligada à escalada da Floresta Amazônica rumo ao ponto sem retorno. Foi na ditadura que o projeto de violação do corpo da Floresta para extração de mercadorias inaugurou o momento em que um bioma criado ao longo de milhões de anos passa a ser progressivamente destruído, ameaçando a vida em todo o planeta. É importante compreender que a violação dos corpos dos opositores nas cidades e a violação do corpo da Floresta e dos corpos dos povos-floresta não são dois projetos distintos, mas o mesmo projeto. Por isso o número de Indígenas mortos e desaparecidos é várias vezes maior do que o número de não Indígenas mortos e desaparecidos – e isso que até agora só foram investigados dez entre os mais de 300 povos originários no Brasil.

Precisamos falar – alto e amplamente – de cada corpo arrancado de Perus ou das entranhas da Floresta. A história de Denis Casemiro só conheci agora. Posso e devo contar a vocês de Grenaldo de Jesus Silva, porque parte dessa história eu testemunhei. Não seu assassinato, mas o que esse crime fez ao seu filho. Essa também é uma história de como o jornalismo tem um papel intransferível na recuperação da memória deste país, um papel que não pode deixar de ocupar, sob pena de pactuar com ditaduras e fascismos, sob pena de ter responsabilidade na ascensão de perversos ao poder.

Denis Casemiro e Grenaldo de Jesus Silva: depois de 50 anos, as famílias do pedreiro de Votuporanga e do marinheiro do Maranhão têm um corpo para chorar. Fotos: reprodução

Ao contrário da maioria das famílias enlutadas das vítimas da ditadura, Grenaldo Erdmundo da Silva Mesut, o filho do marinheiro, não tinha memória da repressão. Como não têm memória da repressão muitas brasileiras e brasileiros porque se escolheu o apagamento. Grenaldo, o filho, nem sequer sabia o que era ditadura para além de um nome vago, uma história que não lhe dizia respeito. Mas, ele nos contaria depois, essa ausência de memória aniquila, é um buraco que se pressente, mas não se sabe como apalpar.

Em 2014, a jornalista Tatiana Merlino, ela também parente de um assassinado pela ditadura cuja família luta até hoje por justiça, coordenou um livro de leitura obrigatória. Lançado pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, se chama a Infância Roubada – Crianças Atingidas pela Ditadura Militar no Brasil. Entre elas, as crianças torturadas. Sim, porque a ditadura torturou crianças pequenas. Tatiana então dizia, naquele momento: “A ditadura deixou inúmeras marcas nos filhos das vítimas; dos desaparecidos, assassinados, presos: desde nascimento na prisão, serem levados aos órgãos de repressão, clandestinidade, exílio, banimento, etc. Há histórias de horror, de crianças que viram os pais torturados, que foram sequestradas… Mas a história do Grenaldo me toca por uma brutalidade especial a qual ele foi submetido, que é o desaparecimento, o apagamento, promovido pela ditadura, da sua própria história. A ele foi negado até o direito de vivenciar a dor da verdade de ser filho de um assassinado pelo regime. Para além da subtração da vida, do corpo, a mentira, a subtração da verdade. Quais são os impactos desse crime na construção da identidade do Grenaldo? É essa lacuna, que não se pode mensurar, que me toca profundamente”.

Como escrevi em um artigo no extinto El País Brasil, que em parte reproduzo aqui, meu caminho se cruzou com o de Grenaldo de uma forma que só acontece na vida real. Se fosse ficção, a história seria considerada tão fantasiosa que soaria de má qualidade. Na campanha eleitoral de 2002, eu trabalhava na revista Época e minha atribuição era contar o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva pela sua trajetória pessoal e familiar. Fiz várias reportagens e, no início do seu mandato como presidente, escrevi sobre a morte de sua primeira mulher, Maria de Lourdes, num parto em que ela e o bebê perderam a vida. Era mais uma das dores de Lula, dono de uma biografia que continha o DNA do Brasil, país que naquele momento ele começava a governar com a promessa de mudar o destino dos mais pobres e estatísticas como as da mortalidade materna.

Durante a investigação jornalística, descobri uma curiosa ligação. O médico que assinou o atestado de óbito de Maria de Lourdes era um dos legistas acusados de ter forjado laudos para a ditadura. Sérgio Belmiro Acquesta, absolvido pelo Conselho Regional de Medicina um ano antes de morrer, era então gerente do departamento médico da Villares, metalúrgica em que Lula trabalhava como operário, e também funcionário do Instituto Médico-Legal de São Paulo. Numa das páginas da reportagem, havia a foto de dois casos em que ele teria atuado para apagar a responsabilidade da ditadura empresarial-militar. Um dos retratos, em tamanho 3X4, era de um marinheiro, Grenaldo de Jesus Silva, que em 1972 sequestrou sozinho um avião da Varig. Depois de ter liberado todos os passageiros e a maior parte da tripulação, ele foi detido, imobilizado e morto no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, aos 31 anos. No dia seguinte, jornais estamparam a versão da ditadura de que, encurralado, o terrorista se suicidou.

Três décadas depois, minha reportagem de capa foi publicada e essa pequena foto, mais do que toda a história de Lula e Lourdes, moveu lembranças insepultas. Dias depois, um homem que se apresentou como ex-sargento especialista da Aeronáutica, José Barazal Alvarez, então com 63 anos, procurou a revista. Quando o sequestro acabou, ele tinha sido o encarregado de fazer o relatório e recolher os pertences do morto. Ao examinar o corpo de Grenaldo, contou ter encontrado no peito uma carta ensanguentada e um segundo tiro. Nessa espécie de carta-testamento, Grenaldo explicava as razões do sequestro para o filho e prometia buscar a família tão logo chegasse ao Uruguai.

José manteve segredo do que viu por 30 anos, não mencionou nada, nem mesmo à própria mulher. Mas era assombrado pela carta, porque sabia que em algum lugar havia um filho que nunca recebera a palavra do pai, um gesto que, por ter sido interrompido, teria de ter causado aniquilação. Era desse pesadelo que José queria se libertar quando conversamos pela primeira vez. Ao ver a foto do marinheiro “suicidado” na reportagem, ele decidiu buscar o filho sem pai – e a sua própria libertação.

Eu comecei a procurar esse filho. Mas mesmo entre as organizações de mortos e desaparecidos políticos da ditadura, a trajetória, as circunstâncias e a intenção do marinheiro que sequestrou um avião sozinho tinham muitas lacunas. Grenaldo foi um dos 1.509 marinheiros expulsos em 1964 por se alinhar com o presidente deposto João Goulart. Destes, 414 foram condenados à prisão. Grenaldo recebeu a pena mais alta: cinco anos e dois meses. Fugiu e iniciou uma vida na clandestinidade. Dele era tudo o que se sabia, até ressurgir num avião da Varig.

Tentei vários caminhos para encontrar seu filho, e ainda não tinha conseguido nenhuma pista sólida quando o telefone da minha mesa na redação tocou. No outro lado, uma mulher me disse que o filho do marinheiro queria conversar comigo. As linhas finalmente se cruzavam e, por um breve instante, esqueci de respirar. O que tinha se passado era algo muito cotidiano, e por isso ainda mais assombroso. Uma mulher folheava distraída uma revista velha no consultório do dentista quando se deparou com o nome bastante incomum. De imediato ligou para a irmã: “Leila, tem um homem aqui com o mesmo nome do seu marido. Será que não é o pai dele?”.

O marido de Leila não falava do pai. Ele era sobrevivente de uma infância arruinada, na qual o legado do pai era um “sangue ruim”. Sua mãe nunca soube das ações políticas do marido e, quando ele sumiu e reapareceu na capa dos jornais como “terrorista”, ela não pôde entender. Só conseguiu aceitar.

Mônica Mesut já conhecera o marido na clandestinidade, na cidade paulista de Guarulhos, sem jamais ter sido informada de que ele tivera outra vida. Enquanto esteve com ela, Grenaldo foi vigia da construtora Camargo Corrêa e teve pelo menos dois negócios fracassados. Em 1971, começou a receber cartas que o deixavam muito nervoso. Um dia saiu de casa prometendo voltar “para dar à família uma vida melhor” e só apareceu novamente num avião da Varig. O filho tinha 4 anos.

Até a vida adulta, do pai ele só sabia que era “ladrão” e “terrorista”. A família era muito pobre, sem nenhuma formação política e precária educação. Grenaldo, o filho, cresceu num cenário em que tudo faltava, entre uma mãe alcoólatra, um tio violento e uma avó devastada. Christina, a avó, e Mônica, a mãe, já eram elas mesmas sobreviventes de uma outra guerra, vítimas dos fascismos, no caso delas os da primeira metade do século 20. Ao fugir da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, Christina encontrou um bebê nos braços de uma mulher morta. Sem leite nem comida, rasgou o pulso e alimentou-o com sangue. Era Mônica, a mãe de Grenaldo, que em 1972 não suportou ver o marido e pai do seu filho como terrorista e suicida nas capas dos jornais. Acreditou na ditadura e na imprensa. Em uma família na qual o passado já era trevas, o apagamento não encontrava resistência.

Quando Grenaldo ainda era criança, Mônica literalizou a destruição da memória ao sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) que a reduziu às ausências. Morreria só anos depois. Enquanto viveu, Grenaldo e a mãe eram espancados primeiro pelo padrasto, depois pelo tio. O nome do pai só emergia pelo ódio, na boca de todos, por qualquer motivo e antes de cada surra: “Seu filho de ladrão!”. E então, quando ele tinha 35 anos, já professor de educação física e pai de família, apareceu aquele nome numa reportagem, com uma história muito diferente. Na mesma página de revista em que José reencontrou o rosto que o assombrava, Grenaldo encarou a face desconhecida do próprio pai.

O filho do marinheiro marcou um encontro comigo numa pizzaria de São Paulo. Eu carregava vários livros sobre a ditadura para dar a ele – e muita apreensão. Como contar a um filho quem era seu pai? Como dar a um filho notícias do pai? E desse pai, com essa história, desse pai cuja trajetória era uma lacuna? Como se faz algo assim tão enorme? Com que palavras?

Me senti tão insuficiente. Cheguei mais cedo à pizzaria, como faço sempre como repórter, e esperei. Vi aquele homem enorme chegar, com o rosto transtornado por algo que era medo e era expectativa e era, me parecia, um pedido de compaixão. Era como se ele suplicasse com aqueles olhos arregalados, quase infantis, que eu tivesse cuidado, que eu possuía ali o poder de acabar com o delicado equilíbrio que ele havia alcançado com um esforço impossível de mensurar.

Percebi que ele não tinha a menor ideia do que iria escutar.

Naquele momento, Grenaldo começou uma travessia em busca de um pai e de um país. Os dois, ao mesmo tempo. Quando voltei desse encontro, lembro de ter deitado vestida na minha cama, sobre a colcha, e ficado ali de olhos estalados olhando para o teto até o dia amanhecer, porque era tão grande aquilo.

Dias depois, marquei um encontro entre Grenaldo, o filho, e José, o ex-militar. A cena foi impressionante. Grenaldo caiu de joelhos diante de José. E José libertou-se de um pesadelo de 30 anos. Todos naquela sala choravam. Naquele momento, a vida não cabia em nós, porque é esse o efeito da memória, desta memória que segue negada a tantos.

José, o ex-militar, encerrava ali três décadas de um pesadelo recorrente, o de um homem assassinado, amontoado como um saco de lixo, num Opala preto da repressão. E Grenaldo iniciava uma série de noites agitadas, em que sonhava ser um detetive em busca de pistas.

Com a ajuda de um advogado, Grenaldo e eu passamos semanas, meses, buscando a carta que era sua. Numa noite, lembro de outra cena: as fotos do inquérito militar espalhadas pelo chão da sala da casa de Grenaldo. As imagens do pai morto, sangue, e nós dois tentando desvendar aquele quebra-cabeça macabro. Eu pensava: como ele vai suportar esse destino transtornado de um dia para o outro?

Grenaldo tinha – espero que ainda tenha – algo que poderia ser definido como uma pureza resistente, algo que ele manteve intacto mesmo no inferno que foi sua infância, algo que eu já vi em outros sobreviventes, e algo que naquele momento o salvava de novo.

A granada que supostamente o marinheiro portava durante o sequestro era, segundo José, um carretel de pescaria enrolado com fita-crepe. Consegui localizar a última pessoa a encontrar Grenaldo com vida no avião e provar que ele foi assassinado. Testemunhas lembravam do estranho caso do homem “suicidado com um tiro na nuca” – e finalmente havia uma prova.

Grenaldo, o pai, foi reconhecido como um dos executados pela ditadura, e o filho pôde receber uma indenização do Estado. Meses depois, ele reencontrou a avó paterna no Maranhão e resgatou os laços perdidos com uma família que não sabia que tinha. Soube então que, depois de deixar a casa de Guarulhos e antes de sequestrar o avião, o marinheiro perseguido pela repressão tinha visitado a mãe, para dar a notícia de que ela tinha um neto e lhe deixar uma foto do menino. Atrás do retrato estava escrito: “São três anos que completo, sou um meninão. Um dia vou crescer, visitar o Maranhão. Naldinho. 9/6/71”. Passaram-se mais de três décadas até ele desembarcar no aeroporto de São Luís, onde a avó o esperava. Viveram uma relação de afeto pungente até a morte dela, buscando recuperar 30 anos roubados de ambos.

Não conseguimos encontrar a carta, e o gesto do pai não foi completado. É sempre trágica uma carta que não encontra seu destinatário. Essa letra perdida será sempre um buraco que Grenaldo terá de sustentar, mas um buraco que ele vai preenchendo com a tessitura da memória. Grenaldo hoje tem uma história para transmitir a seus filhos. Tem um pai – e tem um país. E é com os pedaços faltantes de ambos que precisa lidar.

Desde 16 de abril, Grenaldo tem também um corpo para chorar. Isso só foi possível porque a democracia resiste no Brasil, apesar das tentativas de golpe de Estado, apesar da ascensão da extrema direita, apesar dos gritos obscenos por anistia àqueles que em 8 de janeiro de 2023 tentaram impor uma nova ditadura ao Brasil.

Demorou mais de meio século para o Estado brasileiro devolver aos familiares de Grenaldo e Denis um corpo para velar. Demorou tanto porque a tentativa de apagamento é persistente, razão pela qual o Brasil elegeu em 2018 um perverso que já disse que “a ditadura deveria ter fuzilado uns 30 mil corruptos”, confortável e desenvolto em dizer que as que hoje choram são poucas, deveria ter 30 mil famílias buscando corpos, lidando com o fato de que o Estado torturou seus filhos e filhas, mães, pais e irmãos, que o Estado os matou. Elegeu um perverso que afirma que seu herói é um dos mais sádicos torturadores da ditadura. E segue fortalecendo o perverso hoje inelegível e finalmente réu, assim como outros perversos que irrompem a todo momento, porque o Brasil não julgou e puniu os criminosos de Estado.

A identificação de Grenaldo e Denis só foi possível porque o atual governo tem um Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e tem uma Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Queremos muito mais do terceiro mandato de Lula, mas não podemos jamais esquecer da diferença entre um presidente fascista e um presidente democrata.

Com a identificação de Denis e Grenaldo, temos mais dois corpos para ampliar nossa memória. Lembrar é preciso, lembrar é movimento de vida. Quando jornalistas perguntaram a Grenaldo, na cerimônia de 16 de abril, o que ele gostaria de dizer, ele apenas respondeu: “Ainda estou buscando o chão”. O Brasil também, Grenaldo, ainda está buscando o chão. E, por isso, temos que gritar juntos: sem anistia para os golpistas de ontem e de hoje.

Vala clandestina de Perus: cavada em cemitério paulistano, foi descoberta há mais de 30 anos para esconder os corpos de vítimas da ditadura empresarial-militar. Foto: Marcelo Vigneron